— —專訪《 山西文學(xué)》 主編 、《 天下農(nóng)人》作者魯順民

記者: 張 森 王瀟陽(yáng)

農(nóng)村問題���,自古有之�,由此衍生而出的文學(xué)作品數(shù)不勝數(shù)�,其中,既有以李紳�、白居易為代表的傳統(tǒng)憫農(nóng)詩(shī)詞,又有以魯迅為首的批判文章�����,這些文章詩(shī)詞�,足以使人傷悲���,亦可發(fā)人深省,但其指點(diǎn)批評(píng)往往居高視下���,農(nóng)民所想所愿之處���,他們并不重用筆墨。80年代以來���,農(nóng)村題材文學(xué)中出現(xiàn)了一種站在平視角度觀察思考���、運(yùn)用科學(xué)方法記錄總結(jié)的新型寫作方式,受到了讀者的認(rèn)可與好評(píng)��,魯順民所著《天下農(nóng)人》可作為這類文學(xué)的代表作品��。

魯順民�����,忻州市河曲縣人���,中國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)員�����,一級(jí)作家��,《山西文學(xué)》主編�。幾十年來�,他深入農(nóng)村,以腳步作丈量�,憑科學(xué)找規(guī)律,借歷史相印證���,用詼諧又深沉的文字描繪了一幅鮮活而厚重的農(nóng)村畫卷���。2015年,魯順民的散文集《天下農(nóng)人》出版�,引起全國(guó)范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注與強(qiáng)烈反響,并于2016年6月獲得冰心散文集獎(jiǎng)�。

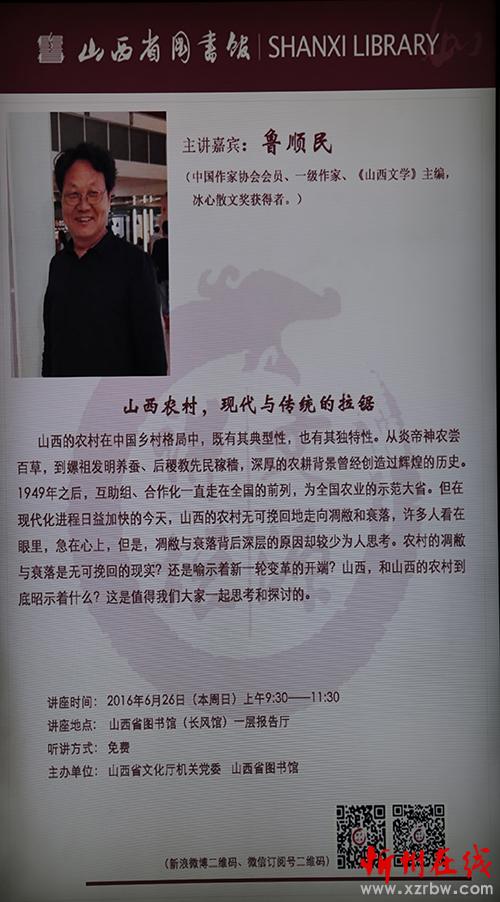

6月26日,魯順民作客山西省圖書館文源講壇��,作了題為“山西農(nóng)村�,現(xiàn)代與傳統(tǒng)的拉鋸”的講座。他從炎黃時(shí)期談起�,鞭辟入里地講解山西農(nóng)業(yè)的歷史進(jìn)程�;他以黑峪口為例���,入木三分地揭露農(nóng)村凋敝的原因�;他從戶口制度切入��,刻畫入微地分析當(dāng)今農(nóng)民的現(xiàn)實(shí)問題��,魯順民將其觀察與思考與觀眾分享交流�����,再次引發(fā)了人們的思考與討論���。針對(duì)魯順民對(duì)于三農(nóng)問題的深刻見解以及在文學(xué)創(chuàng)作中的獨(dú)到之處�,我們對(duì)其進(jìn)行了專訪�����。

講座現(xiàn)場(chǎng)

本報(bào)記者:您為什么這么多年來執(zhí)著地研究農(nóng)村及農(nóng)民問題�?

魯順民:山西省是一個(gè)文學(xué)大省,過去一直是農(nóng)村題材小說的大本營(yíng)�,從趙樹理到馬烽、西戎、胡正���、孫謙�、李束為他們的“山藥蛋派”開始�,一直到上世紀(jì)八十年代的“晉軍崛起”,再到后來所謂的第三次浪潮�,農(nóng)村題材小說一直是山西文學(xué)的重要構(gòu)成,或者是主要構(gòu)成�。

關(guān)注農(nóng)村��,書寫農(nóng)民�,幾乎是每一個(gè)山西作家都無(wú)法繞開的一個(gè)情結(jié)�����,它是一個(gè)優(yōu)勢(shì),有時(shí)候也可能是一個(gè)局限��。應(yīng)該看到�,一茬一茬作家在處理題材和表現(xiàn)對(duì)象的時(shí)候,眼光是不一樣的���,所要傳達(dá)的思想與主題也不盡相同��,這也是山西文學(xué)能夠在全國(guó)的文學(xué)格局中獨(dú)樹一幟而又異彩紛呈的一個(gè)重要原因�����。

再一方面��,自己就是一個(gè)農(nóng)民出身的人��,農(nóng)村是自己成長(zhǎng)的背景���,無(wú)論你走多遠(yuǎn)��,都無(wú)法走出鄉(xiāng)村關(guān)注你的目光�。這是一個(gè)人命運(yùn)的起點(diǎn)�����,也可能是終點(diǎn)���。大約是在2000年左右開始�����,我做農(nóng)民與農(nóng)村調(diào)查���,已經(jīng)明確地意識(shí)到�,中國(guó)的農(nóng)民問題�����,遠(yuǎn)不是一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題�����,更是一個(gè)歷史問題��,所以��,做農(nóng)村與農(nóng)民調(diào)查的時(shí)候�,有意將時(shí)空拉得更長(zhǎng)��,有意將現(xiàn)實(shí)的農(nóng)村與過往的歷史交相映證�����,這樣���,獲得的信息已迥異于過去作家呈現(xiàn)鄉(xiāng)村景觀��。好長(zhǎng)一段時(shí)間���,并沒有獲得足夠的認(rèn)同�����,直到《天下農(nóng)人》出版之后��,大家都很驚異�。

其實(shí)��,這本書是2000年以來做的一個(gè)鄉(xiāng)村調(diào)整筆記���、札記和隨筆性文學(xué)��。單篇出籠���,貌似應(yīng)景文字,一旦集中��,就有了它的模樣�。

本報(bào)記者:您認(rèn)為當(dāng)下我們農(nóng)村最短缺的是什么?農(nóng)民最需要什么�����?

魯順民:農(nóng)村最短缺的是什么?首先要看現(xiàn)在的農(nóng)村在改革開放三十多年來獲得了什么��。在改革開放之前�,農(nóng)村人見面互相打招呼,是問:“吃了沒��?”���,現(xiàn)在這個(gè)招呼方式顯然已經(jīng)落伍?����,F(xiàn)在大家見面怎么打招呼��?五花八門,都是一些具體問題���,子女上學(xué)�����、化肥��、雨水�����、耕作�、收獲、低保�����、選舉等等��,顯得更加日常�。也就是說,改革開放三十多年之后�,農(nóng)民獲得了基本的溫飽,還有相對(duì)從容的生存空間�。

但是,呈現(xiàn)在我們面前大多數(shù)農(nóng)村的面貌���,大多數(shù)農(nóng)民的生存狀況��,以及農(nóng)業(yè)的效率��、效益都讓人感到不大滿意�����,或者與想象存在著較大差異��。農(nóng)村還缺少其作為一個(gè)國(guó)家社區(qū)所必備的東西�����,農(nóng)民擁有的東西還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠�。這樣,就有必要重溫一下“四個(gè)現(xiàn)代化”這一曾經(jīng)起過巨大動(dòng)員作用的政治概念���。

1974年四屆人大上�����,周恩來總理沖破“以階級(jí)斗爭(zhēng)為綱”的框框��,提出要實(shí)現(xiàn)“農(nóng)業(yè)��、工業(yè)���、國(guó)防�、科技”現(xiàn)代化的“四個(gè)現(xiàn)代化”的奮斗目標(biāo)���。農(nóng)業(yè)作為第一產(chǎn)業(yè)是放在第一位的。現(xiàn)在看來���,這個(gè)提法或者概念可能隨時(shí)代發(fā)展或有欠缺�����,但現(xiàn)代化的目標(biāo)應(yīng)該是不錯(cuò)的�。工業(yè)��、國(guó)防�、科技現(xiàn)代化,經(jīng)過三十多年的發(fā)展��,已經(jīng)取得了巨大成就�����,第三產(chǎn)業(yè)迅速崛起���,國(guó)家的進(jìn)步有目共睹�。但是農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化呢?也有目共睹��。

當(dāng)然���,農(nóng)業(yè)有農(nóng)業(yè)的特殊性���,它的現(xiàn)代化與其他產(chǎn)業(yè)或事業(yè)的現(xiàn)代化有區(qū)別,但是現(xiàn)代化的核心是一致的�。今天看來,農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有邁開第一步�����,至少?zèng)]有邁開第二步��。農(nóng)村最需要的現(xiàn)代化��,農(nóng)民需要的也是現(xiàn)代化���。

現(xiàn)代化并不是一個(gè)復(fù)雜的概念�,比較一下工業(yè)�、國(guó)防、科技現(xiàn)代化擁有的要素���,就會(huì)看到農(nóng)業(yè)需要什么現(xiàn)代化��。

《天下農(nóng)人》

本報(bào)記者:您在晉西北河曲縣生活�、學(xué)習(xí)�、工作很長(zhǎng)時(shí)間,在農(nóng)村生活和農(nóng)民打交道的經(jīng)歷對(duì)于您文學(xué)創(chuàng)作產(chǎn)生什么樣的作用���?

魯順民:1987年畢業(yè)回家鄉(xiāng)河曲縣做教員��,雖然教了不短的8年書���,但總的來說,還是一介書生��。盡管有農(nóng)村生活的經(jīng)歷���,盡管還沒有離開鄉(xiāng)村生活���,但是說對(duì)農(nóng)村、農(nóng)民有多少了解�����,還停留在市井式的家長(zhǎng)里短層面,并沒有深層次的了解��。

但這段經(jīng)歷若說沒有影響���,不起作用也不準(zhǔn)確���。這要待到開始做農(nóng)村調(diào)查有了一定理性認(rèn)識(shí)之后,過去的生活積累一下子被擊活���,記憶里儲(chǔ)存的各色人物的各種命運(yùn)��,撲入眼簾的現(xiàn)實(shí)會(huì)讓文字像莊禾一樣有了姿態(tài)和活力��,這無(wú)疑是生活的賜予��。

這樣的生活體驗(yàn)與生活積累其實(shí)人人都有�,但身在其中���,不識(shí)廬山真面目��,如果沒有思想儲(chǔ)備�,沒有思考���,同樣的積累會(huì)引導(dǎo)人向相反或者謬誤的方向走�。生活積累是見,思想儲(chǔ)備是識(shí)�。評(píng)價(jià)一個(gè)人說這人有見識(shí),指的就是這兩方面�����。

思想儲(chǔ)備從哪里來��?一個(gè)是從比較中來�����,一個(gè)是從讀書中來��。從2000年開始���,有意識(shí)尋找各種機(jī)會(huì)深入到咱們省各個(gè)縣去,用了大概四五年時(shí)間���,山西省119個(gè)縣區(qū)都跑過���,僅黃河北干流沿縣村落就跑過三四趟�。這就與自己的生活積累有了比較�����。再一個(gè)就是讀書�,識(shí)兩字不容易,不讀書過一輩子�,這太虧自己了。

有了這種思想儲(chǔ)備之后�,過去的生活積累就有了質(zhì)感,它自己會(huì)坐在你書桌邊跟你訴說�。

本報(bào)記者:表現(xiàn)“三農(nóng)”問題的文學(xué)體裁很多,為什么您一直堅(jiān)持并喜歡用報(bào)告文學(xué)和紀(jì)實(shí)文學(xué)��、散文來表達(dá)�����?

魯順民:我是一個(gè)寫小說出身的人�,從1985年發(fā)表第一篇小說,多年以來一直自以為是地以小說家自許�����,但是直到今天也沒有寫得出讓自己滿意的小說來�,但不妨當(dāng)作一個(gè)目標(biāo)或者追求���。

研究農(nóng)村問題,其實(shí)與寫小說的經(jīng)歷有關(guān)系��。從1996年開始做專職文學(xué)編輯�,負(fù)責(zé)看小說自然來稿,同時(shí)并沒有放棄小說的寫作�,而且小說還曾被在選刊上選載過。上世紀(jì)九十年代后期���,中短篇小說的閱讀與創(chuàng)作都呈式微,這個(gè)趨勢(shì)直到今天也沒有扭轉(zhuǎn)過來��。所以我自嘲��,我是走到哪里哪里一派蕭然�,莫非真是妨主連天?做中學(xué)教員�����,正逢“腦體倒掛”�,中學(xué)教員的月工資還不抵一線煤礦工人工資的少一半,做文學(xué)編輯���,文學(xué)偏偏就邊緣化��。而那個(gè)時(shí)候�����,小說創(chuàng)作也陷入到一個(gè)困境里���,本來寫的就少��,寫出來之后一發(fā)表���,拿了稿費(fèi)就沒事了,老婆看上一遍�,讀者頓時(shí)能翻一番。這肯定是有問題的�����。但到底是什么問題��,并沒有想清楚��。

做文學(xué)編輯數(shù)年之后��,我發(fā)現(xiàn)手頭閱讀的小說稿件都很難有所突破,甚至對(duì)農(nóng)村���、農(nóng)民的認(rèn)識(shí)與印象���,一直停駐在上世紀(jì)八十年代以前,有的甚至感到非常之假��,與自己對(duì)農(nóng)村的認(rèn)識(shí)與觀察相去甚遠(yuǎn)���,但農(nóng)村與農(nóng)民到底是什么樣子��,我自己也不甚了了��。

我注意到,小說這種文學(xué)形式式微的同時(shí)�,歷史學(xué)與社會(huì)學(xué)的研究正方興未艾,越來越受到讀書界的關(guān)注�����。因?yàn)樵谏洗髮W(xué)期間�����,已經(jīng)接觸到一些社會(huì)學(xué)的著作,比方費(fèi)孝通先生的《江村經(jīng)濟(jì)》《鄉(xiāng)土中國(guó)》和《生育制度》�,那時(shí)候很年輕,看到這些著作的時(shí)候�����,非常感動(dòng)�。上世紀(jì)八十年代,社會(huì)學(xué)才剛剛起死回生�����,大家對(duì)社會(huì)學(xué)作為一門科學(xué)都不大了解�,這門學(xué)科迥異于文學(xué)對(duì)社會(huì)的描述與分析方法,讓我們一幫年輕人眼前一亮��,大家都以為如果以這樣的方法來寫東西��,肯定會(huì)更認(rèn)真�����,更準(zhǔn)確�����,更直抵內(nèi)核。到上世紀(jì)九十年代��,社會(huì)學(xué)�、歷史學(xué)研究開始走出書齋,為大眾所接受�,在讀者那里,實(shí)際上已經(jīng)部分地取代了對(duì)小說的閱讀興趣��,或者說���,小說在過去所承擔(dān)的引領(lǐng)��、倡導(dǎo)��、發(fā)現(xiàn)的功能在日漸衰微��,回到了這種文體所應(yīng)有的位置�。也就是說�����,歷史學(xué)�、社會(huì)學(xué)的研究方法,有著文學(xué)不可能抵達(dá)的區(qū)域��。

說到報(bào)告文學(xué)���、紀(jì)實(shí)文學(xué)這種文體��,從文體概念上來講���,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了當(dāng)初《文學(xué)概論》里面的定義,報(bào)告的因素為日益豐富的學(xué)術(shù)�、文化內(nèi)涵所取代,新聞通訊的因素幾乎退居到一個(gè)不顯眼的地方���,文學(xué)的敘述質(zhì)量�����、塑造人物功能要求越來越高��,所以好多作家都自覺不自覺轉(zhuǎn)到紀(jì)實(shí)文學(xué)創(chuàng)作上來��。中國(guó)如此�����,外國(guó)也如此��。這里頭有些值得研究的東西�����。

其實(shí)���,我在寫作的時(shí)候并沒有明確的文體意識(shí)�,寫成之后��,它是一個(gè)報(bào)告文學(xué)還是一個(gè)什么東西���,根本沒有什么考慮��,就是一種傾訴的欲望和表達(dá)的快感在那里支撐���,說白了就是寫著過癮,致于效果如何���,不是先考慮的問題��。其實(shí),作為一個(gè)作家,寫作過程就是一個(gè)和自己作對(duì)的過程�����,過去那樣說��,現(xiàn)在這樣說一下行不行��?別人那樣說�,自己這樣說一下行不行?這個(gè)過程是一個(gè)富有挑戰(zhàn)性的過程���。如果沒有這種快感�����,寫出來的東西也就不成個(gè)東西�����。文體選擇也一樣�,一來可以準(zhǔn)確地傳達(dá)自己的想法和觀察��,二來富有挑戰(zhàn)性���。

本報(bào)記者:您對(duì)忻州目前文學(xué)創(chuàng)作整體水平作何評(píng)價(jià)�����,想對(duì)忻州的作家和讀者說些什么�?

魯順民:擔(dān)任《山西文學(xué)》的文學(xué)編輯已經(jīng)二十年,自己本身在行政意義上還是一個(gè)忻州人��,對(duì)忻州的文學(xué)創(chuàng)作情況還是了解的��。

忻州市的文學(xué)創(chuàng)作可以用兩句話來概括���,一個(gè)是實(shí)力雄厚���,一個(gè)是后勁十足。

所謂實(shí)力雄厚�。一個(gè)是有一支實(shí)力雄厚、結(jié)構(gòu)合理�、承傳有序的創(chuàng)作隊(duì)伍。老一輩�,從楊茂林、李文田���、田昌安���、薄子濤�����、高蕓香、劉引娣��,再加上剛剛退休的彭圖�,還有詩(shī)人郭新民、賈真等等�����,他們?cè)?jīng)���,或者說仍在給忻州這片文學(xué)熱土貢獻(xiàn)光和熱�����,建立了影響持久的文學(xué)傳統(tǒng)��。中年�����、青年作家陣容在全省乃至全國(guó)的文學(xué)格局中也是異彩紛呈��,佳作疊出���,比方晉原平�、曹利軍的長(zhǎng)篇小說�����,雷霆的現(xiàn)代詩(shī)���,曾有過廣泛的影響��。所謂后勁十足�����,是青年一代作家厚積薄發(fā)�����,正在形成影響全國(guó)的“忻州旋風(fēng)”��,比方楊遙的短篇小說�,已經(jīng)在全國(guó)獨(dú)樹一幟,楊晉林�、燕霄飛,其小說創(chuàng)作起點(diǎn)高�,勢(shì)頭好。還有張二棍的現(xiàn)代詩(shī)��,以其清新的草根氣息和準(zhǔn)確結(jié)實(shí)的語(yǔ)言�,在中國(guó)詩(shī)壇引起極大反響�����,頻獲大獎(jiǎng)���。等等諸般�����。

傳統(tǒng)可貴�,但貴在堅(jiān)持�����,作為一個(gè)寫作者�����,一時(shí)的堅(jiān)持容易,不易做到的是持續(xù)的堅(jiān)持�,勤于思考,喜歡思考��,享受思考�,不斷超越。

其實(shí)�,我們忻州有著深厚的文化底蘊(yùn),近古�、近代的耕讀傳統(tǒng)能夠滲透到鄉(xiāng)村的每一個(gè)角落,如果沒有忻州這樣深厚的文化傳統(tǒng)��,三晉近古和近現(xiàn)代的歷史將會(huì)黯然失色�。文學(xué)作品閱讀事實(shí)上支撐著我們這塊土地的文學(xué)事業(yè)的蓬勃發(fā)展,所以并不擔(dān)心文學(xué)失去讀者��,而希望能夠涌現(xiàn)更多的好作品奉獻(xiàn)給讀者��。

魯順民先生文化講座

(責(zé)任編輯:王辰安)